No.6 董公民的新想法

摘要: 站在世界看中国,站在世界看自己。我把这个绰号的范围扩大到了“世界公民”

一个雾霾沉沉的天里,我泊车在李自成铜像下。一边在电脑里记录着我的一些生活感悟,一边听着收音机里关于某校教师奸淫女生的问题采访。

教育部副部长刘利民痛斥这些教师是败类,而民间智库21世纪教育研究院副院长熊丙奇则淡淡地说道:“这是法治问题,应该依法治教。”

刘部长的说法有立场有情感,熊丙奇依法治教的说法更符合社会现实。

几年前我与熊丙奇是同事,那时我担任21世纪教育研究院执行院长;现在,我躲在车里听他高谈阔论。当年,我西装革履行走于庙堂之中,见识了世界上呼风唤雨的各种人物;现在,当骆驼祥子游走街头巷尾,从一个更为真实的角度看到了社会上形形色色的人与事,有了许多的人生新感受。

人生的转换是个不定式:有能力时,做点大事;没能力时,做点小事;有权力时,做点好事;没权力时,做点实事;有余钱时,做点善事;没有钱时,做点家务事;动得了,多做点事;动不了,就回忆开心的事。人生难免做错事,但千万不要做傻事,坚决不能做坏事。一辈子也就这么回事,为何不开开心心做点有趣的事。

我欣赏这样的人生态度。

燕雀安知鸿鹄之志哉?可鸿鹄又岂知燕雀之乐趣?

无聊时街头游弋,激情时大学演讲,我变幻着方式来填补寂寞的人生。

一个微雨的清晨,我接到了一位搭车去南郝庄的女士。

去南郝庄收费14元,14,要死,恰巧她去的那里就有一个火葬场。

这位女士上车不久,就接到了一个电话:“高哥,求您再宽限我一个月好吗?”高哥在电话里说:“不行啊,我家盖房子也等着用钱呢!”

她低眉求人的话语说了一路,哀伤的眼神令人难忘。

人们还要挣扎多久,才能获得自由?一个人要回首多少次,才能假装没有看到?一个人要仰望多少次,才能见苍穹?一个人要倾听多久,才能听到人们的哭泣?要多少生命陨落,才知道那已故的众生?那答案,我的朋友,已在风中飘荡。

作为一个大写的人,一种最重要的品格就是共情能力,要有善心善愿与善行。在我小小的能力范围内,我免去了那位女生的14元车钱。那天,我的情绪一直很低落,一种声音在心里响起:该改变自己的生活方式了。

可去做什么呢?

遁入蟒山路尽头,

登临天池观落霞。

京华十载已疲惫,

何妨异域走一遭。

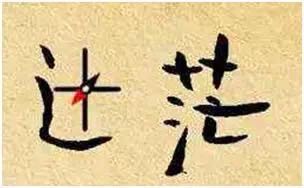

遥望西天,我想起了中国教育报记者杨咏梅给我的绰号:董公民。

站在世界看中国,站在世界看自己。我把这个绰号的范围扩大到了“世界公民”,心中一喜,马上有了主意。

当年,我背包旅行路过地球那一端的非洲国家博茨瓦纳的时候,优美的自然风光,淳朴善良的当地百姓,各种珍稀的动物,都给我留下了深刻的印象。

我连忙开车穿出了蟒山,回家进入了茫茫互联网世界,登陆博茨瓦纳大学,发现了一则招聘汉语教师的信息。

虽然身处非洲,博茨瓦纳却是世界上最富裕的国家之一。当国内普通大学教授年薪只有十万元人民币左右时,博茨瓦纳大学副教授年薪都达到了人民币30万以上。

我和这个美丽的国家还有着一种特殊的缘分:

2004年我在联合国亚太经社会工作的时候,曾经为前来开会的博茨瓦纳第二任总统费斯图斯·莫哈埃(Festus Mogae)做了三天服务工作,认识了这位为人谦和的总统。莫哈埃总统学识渊博,获得了英国剑桥大学经济学博士,担任过国际货币基金组织执行董事以及博茨瓦纳银行行长。

在一期旅游卫视节目里,莫哈埃总统还担任导游,一路推送博国迷人的风景。

2006年11月4日,中非合作论坛北京峰会召开的前几天,我打听出了莫哈埃要来参加大会的消息后,就找到了博茨瓦纳驻北京大使馆一位参赞,给他说了我和莫哈埃总统的那段渊源,希望能够借这个宝贵机会在北京再见一次莫哈埃总统。我还把这张与莫哈埃总统的合影给他看了。

他们相信了我的说法。

在总统下榻的那家位于长安街上的五星级酒店里,他们安排了20分钟时间让我去会见莫哈埃总统。按照事先约好的时间,我提前到了宾馆。博茨瓦纳使馆的一位女士走了进来,我们接上了头后,她就带我要上电梯去总统套房。在电梯门口,我被两位“特务”拦下了。这位女外交官给他们出示了证件,并解释我是莫哈埃总统邀请的客人。可是,他们却向我要外交部批文之类的证件,我说没有。博茨瓦纳外交官解释也无效,于是就把我带到了地下室进行询问。

在地下室里,他们简单询问了一番后,又打电话请来了外交部的一位女士,再经过一番审查之后,他们排除了“恐怖分子”的嫌疑,于是,就放我自由了。可是,这段时间已经超过了一个小时,莫哈埃总统已经乘车去人民大会堂参加胡-锦-涛-主-席主持的峰会去了。

这些如烟往事,依稀彷佛还在眼前飘荡着。

时光过去了好几年,在蟒山脚下,看到了再度结缘博茨瓦纳的机会,我心动了。

于是,我通过博茨瓦纳博中友好协会主席南庚戌先生向已经退休的莫哈埃总统转达了我的请求,莫哈埃总统给我写了一封推荐函并送给了博茨瓦纳大学。

总统推荐找工作,听起来很有面子!

在我之前,已有另一个非洲国家孔子学院院长来申请这个教职了。博茨瓦纳大学认真地研究了莫哈埃总统的推荐函,比较了我和那位竞争者的条件后,我名落孙山了。

对于这个结果,我有遗憾,但无怨言,对于“民主”的含义却有了更深的理解。

你听了我找总统推荐工作的故事,是不是觉得我的胆子很大?

其实,我原本是一个很内向很胆小的人。

让我胆子变大的第一个人,就是上世纪九十年代初我在甘肃教育学院进修时的老师朱文昌,从他那里,我获得了受用终生的人生启发。

那时候,雁苑同学们聊天的内容往往是如何走局长的后门,从乡里学校调到县城中学之类的事情,我对此类讨论并不感兴趣。

一天,我从一份杂志上看到了一位武汉大学学生从重庆游泳到上海的故事,这令我激动不已。与这样的人为伴,人生才会精彩。于是,我有了去武大进修的想法。

面临人生第一次“跳槽”,我心里很怕。琢磨了好几天,才怯生生地把这个想法告诉了时任甘肃教育学院英语系主任朱文昌教授。

“…你有这样的想法,好,我支持你!”

朱老师的鼓励,像是一只打开鸟笼的手,让我产生了自信心,敢于去冒险敢于去失败了,并从中体会到了“塞翁失马”的道理。

史铁生说:“我曾经走过山,走过水,其实只是借助他们走过我的生命;我看着天,看着地,其实只是借助他们确定我的位置。”

我走过了山,走过了水,那些都成了我生命记忆里的一部分;我看着天,看着地,我的思绪已经慢慢地融入到了天地间。

当年在雁苑所产生的武大梦想和在蟒山之巅所产生的博茨瓦纳梦想异曲同工。

明月窗前过,花香夜袭人。雁苑的梦想实现了,博茨瓦纳的梦却消失了。

继续向前走,也许,新的梦想还在前方等着我呢。

用仰望过星空的双眼看自己,似乎把心胸都能撑大一些似的。

一个初雪的傍晚,泊车李自成铜像下,我跷腿休息。从收音机里,听到了北京广播电台里一段关于联合国实习生的讨论,节目主持人带着羡慕的口吻说:“联合国实习生这样高大上的名词,听起来是那么让人羡慕,是真的吗?他们是怎么去的啊?”

我听后,嘴角微微上扬了一下,勾起了对往事的一些淡淡回忆:

我给联合国亚太经社会秘书长金学洙做过的一些策划案、那张有我配音的联合国亚太经社会成立60周年纪念光盘、联合国成立60年联合国广播电台给我的录音,以及那已经注销了的工作邮箱dong@un.org ,都留下了我在联合国的美好回忆。

试验人生,我种下了故事一串串,这是我构成未来人生梦想的基本元素。

周国平说:“把你在课堂上和书本上学到的知识都忘记了,你还剩下什么?这个问题是对智力的检验。把你在社会上得到的地位、权力、财产、名声都拿走了,你还剩下什么?这个问题是对心灵素质的检验。”

人生半百,我还能够骑行数千里,证明了身体素质良好。

当黑车司机而不自卑,证明了我的心理素质还行。

海阔天空,我还能把风马牛联系到一起,说明我的思维还没有僵化。

一只鸟儿,从不担心树枝断裂,因为它相信自己的翅膀。

有了良好的身体素质、心理素质和思维素质,意味着人生还可以再有梦想。

丹麦人亨利克森说:“我是一位跋山涉水而来的信使,告诉人们世界上还存在着希望。”

当黑车司机的经验让我知道,只要驾车50公里,穿越八达岭,就可以摆脱雾霾。迷茫的前途,恰似北京雾霾,换个角度,换个地方,肯定会有新的希望产生。